John Joseph Nicholson, in arte Jack, nasce in una piccola città del New Jersey, Neptune City, il 22 aprile 1937. A soli diciassette anni lascia la costa est degli Stati Uniti e si trasferisce a Los Angeles per lavorare nel cinema. Inizialmente frequenta i corsi di recitazione di Jeff Corey, diretti da Martin Landau, e nel frattempo si muove tra i corridoi della MGM come fattorino. In questo periodo fa la conoscenza di Roger Corman, che lo fa esordire nel 1958 con The Cry Baby Killer e gli apre le porte di un cinema a basso budget ma ad alto tasso creativo. Con Corman inizia un sodalizio che durerà quasi un decennio, durante il quale Nicholson recita in film come La piccola bottega degli orrori (1960), I maghi del terrore (1963) e La vergine di cera (1963, co-diretto dall’attore stesso). In questo primo periodo della sua carriera, Nicholson si forma sul campo, facendo esperienza non solo come attore, ma anche come sceneggiatore e regista.

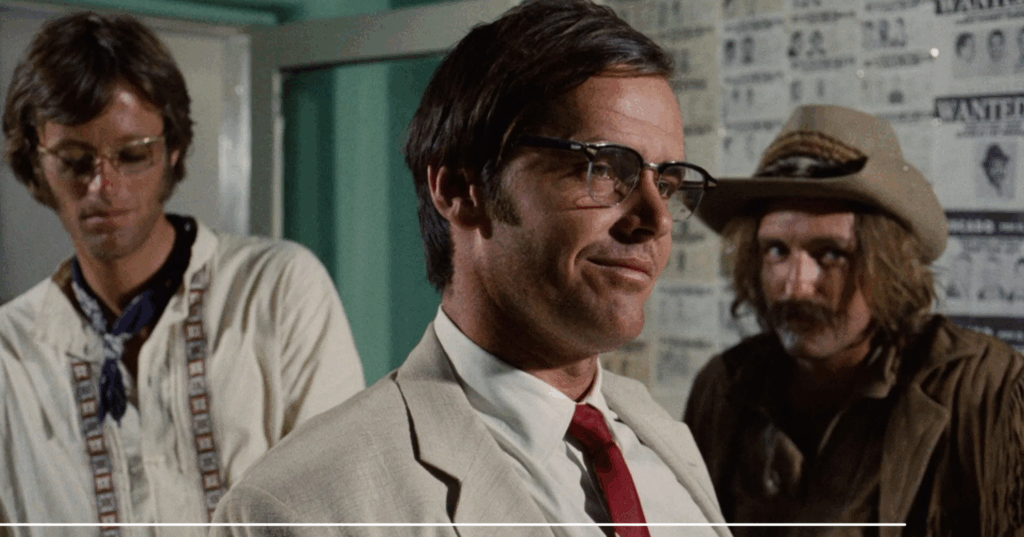

A lanciare definitivamente la sua carriera è Easy Rider (1969), diretto dall’amico Dennis Hopper. Il film, uno dei catalizzatori della Nuova Hollywood, segna una svolta epocale nella storia del cinema americano e diventa immediatamente il simbolo della controcultura degli anni ‘60. Il ruolo di George Hanson, un avvocato del Sud alcolizzato che si unisce ai due protagonisti nel loro viaggio attraverso l’America, rappresenta una figura emblematica della società americana di quegli anni, sospesa tra conformismo e un profondo desiderio di libertà. È il primo grande successo della carriera di Nicholson, che gli vale una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista.

Cinque pezzi facili

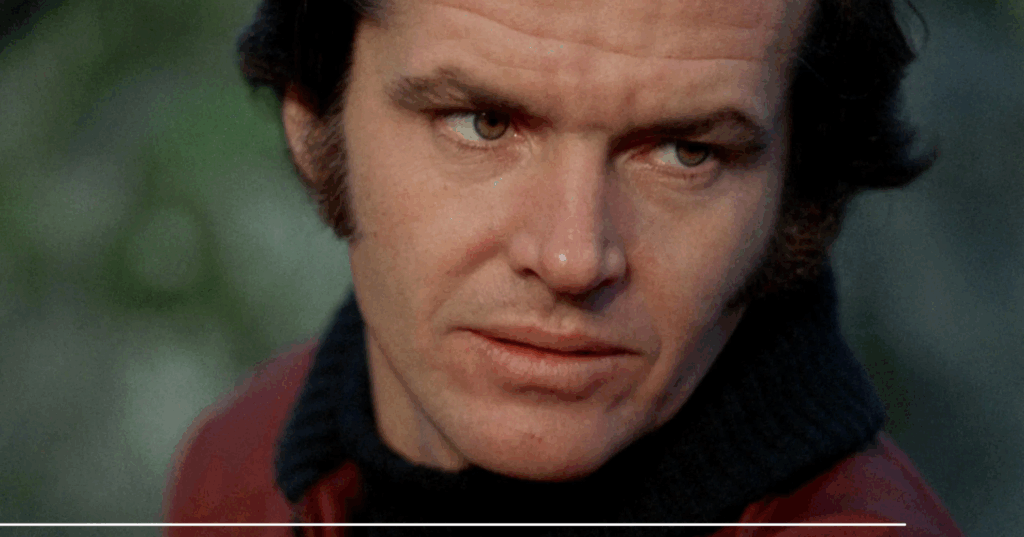

Il successo di Easy Rider e il plauso di critica e pubblico per la sua interpretazione, aprono la strada al suo primo vero ruolo da protagonista assoluto. In Cinque Pezzi Facili (1970), Nicholson è Bobby Eroica Dupea, un ex prodigio del pianoforte che ha rinnegato il proprio passato, abbandonando una vita privilegiata, e che lavora su una piattaforma petrolifera.

Magistrale opera seconda di Bob Rafelson, il film offre un ritratto profondo dell’alienazione e dell’inquietudine che pervade l’America degli anni ‘60 e ‘70, scossa da un’instabilità sia politica che sociale. Questa America, di cui Bobby è l’incarnazione, sembra aver perso ogni coordinata ideologica, affettiva e persino linguistica.

Bobby è costantemente a disagio, scisso, diviso tra ciò che è e ciò da cui fugge. Fugge da una versione di sé che sembrava già scritta, modellata sulle aspettative di un ambiente borghese e sul linguaggio colto della musica classica. Rifiuta quella traiettoria con ostinazione, ma non ne trova un’altra: si muove in uno spazio indefinito, che attraversa senza mai appartenergli.

Questa frattura interna si riflette in modo evidente nelle sue relazioni. Bobby è incapace di costruire un legame che abbia stabilità o continuità. Il suo rapporto con Rayette (interpretata da una grandissima Karen Black) è costantemente fuori tempo. Sempre sull’orlo della fuga, Bobby alterna momenti d’affetto a impazienze nervose, compassione a disprezzo. Il suo disagio diventa insofferenza, e ogni gesto d’amore – sentimentalismo, nel caso di Rayette – viene vissuto come un peso, un’invasione, qualcosa da cui sottrarsi.

Anche il tradimento con Betty è rivelatore. La scena di sesso tra loro è priva di qualsiasi idealizzazione, disarmante nella sua fisicità. Girata con camera a mano, restituisce un movimento caotico, instabile: Bobby la solleva, la fa girare per la stanza, i corpi privi di armonia. Non c’è connessione, solo scontro tra corpi che sembrano estranei l’uno all’altro. È un momento disordinato, goffo, anti-cinematografico nel senso più classico del termine.

A nord di nord-ovest

La notizia della malattia del padre costringe Bobby a rimettersi in viaggio, questa volta verso l’isola del Nord-Ovest dove è cresciuto. Un ritorno che non ha nulla di sentimentale: non è spinto dall’affetto, ma da una vaga forma di dovere, forse dalla necessità di confrontarsi con ciò da cui è fuggito.

Durante il tragitto, Bobby e Rayette raccolgono due autostoppiste. Una di loro, loquace e ossessionata dalla “sozzura dell’America moderna”, sogna una fuga verso un altrove incontaminato (l’Alaska). Il loro incontro è tutt’altro che casuale: le due donne fungono da specchio per il disagio esistenziale di Bobby. Cercano una via d’uscita in un luogo altro, idealizzato, mentre Bobby vaga da sempre senza sapere dove andare.

L’isola

L’isola è un luogo che sembra esistere al di fuori del tempo e dello spazio, sospeso in una dimensione immobile, impermeabile al caos e alle trasformazioni che agitano l’America dell’epoca. Mentre sulla terraferma il paese si confronta con la contestazione, l’alienazione urbana e la disillusione post-sessantottina. L’ambiente familiare in cui Bobby torna a muoversi è rimasto intatto. I rapporti con i fratelli si riattivano come se nulla fosse cambiato: la sua complicità con la sorella minore Partita (Lois Smith), la protettività nei suoi confronti, le prese in giro rivolte al fratello maggiore, sono tutti gesti automatici, riflessi lontani che riaffiorano da un tempo che Bobby aveva scelto di seppellire..

Riemerge, soprattutto, con forza la dinamica familiare mai risolta, fatta di aspettative, incomprensioni e silenzi. Il secondo nome di Bobby – Eroica – non è solo un omaggio alla Sinfonia di Beethoven, ma un destino imposto, un ideale proiettato su di lui da un padre che vedeva in lui nient’altro che grandezza. E suo padre, colpito da un ictus e ormai definitivamente muto ed immobile, diventa il simbolo più estremo dell’incomunicabilità. Ma questa incomunicabilità non è confinata al solo nucleo familiare. E’ la cifra esistenziale del film. Dalla relazione con Rayette, alla scena di sesso con Betty, fino ad arrivare alla famosa scena del Diner, dove Bobby esplode contro le assurdità delle convenzioni sociali, tutto è percorso da un’incapacità radicale di esprimersi veramente e di stabilire una connessione autentica, sia da parte sua che dalla società intera.

Catherine (Susan Anspach), la compagna di suo fratello, rappresenta un ponte verso quel passato che Bobby ha deciso di rinnegare. Desidera che lei lo segua nella sua fuga continua, come se portandola con sé potesse salvare una parte di quel mondo che ha lasciato indietro. Quando le loro macchine si incrociano, Bobby prova ad aprirsi, ma ogni tentativo di comunicazione viene interrotto dal rumore assordante dei clacson, che impedisce ogni forma di connessione. Il caos che Bobby si porta dentro, riflesso in ogni aspetto del suo mondo, lo ha seguito fin dentro l’isola: un luogo che, pur apparendo cristallizzato nel tempo, gli rivela inesorabilmente l’impossibilità di fuggire da sé stesso.

Silenz

Nel momento più intimo del film, Bobby si rivolge al padre in un dialogo a senso unico che si fa confessione, sfogo e resa. L’uomo, immobilizzato su una sedia a rotelle, non può né rispondere né fuggire, ma proprio in questa condizione diventa l’interlocutore perfetto per un figlio che non ha mai saputo come parlare, perché non ha mai imparato ad essere ascoltato. Bobby si apre senza difese, e il suo pianto diventa il segno di una fragilissima catarsi. È una scena di disarmante sincerità, in cui il personaggio si confronta con tutto ciò da cui è sempre fuggito. Eppure, anche in questa confessione, qualcosa resta irrisolto: il padre non può rispondere, e così la liberazione rimane parziale, l’incontro incompleto. La regia intima e sensibile di Rafelson, unita alla straordinaria prova di Jack Nicholson, rende questa scena una delle più potenti del cinema americano.

Chi sei, Robert Dupea?

La prima inquadratura del film è un dettaglio a tutto schermo della pala arrugginita di un escavatore: un’immagine a prima vista astratta, quasi indecifrabile per lo spettatore. Poi il braccio meccanico si muove, la pala si apre e la terra che conteneva viene svuotata a terra. È quella terra a fare da sipario a Bobby, che vediamo per la prima volta, alla guida dell’escavatore. Quella massa arrugginita ne occulta in un primo tempo la presenza, lo ritarda. Prima viene la materia, poi l’uomo.

In un film in cui la fuga dall’identità è uno dei temi centrali, il fatto che Bobby non venga mostrato subito è emblematico. È lui a manovrare il braccio meccanico, a portare la terra nell’inquadratura, a liberarla, a mostrarsi.

È già una negazione dell’eroe classico: invece di entrare in scena, viene scoperto. O meglio, si auto-scopre. Quella terra è inconscio, è rimozione. Prima il materiale sepolto, poi – scavando, nel senso visivo e narrativo – l’uomo. Ma quella pala meccanica non è tanto una barriera che lo nasconde, quanto piuttosto un’immagine che lo precede, che si impone prima di lui. Non esiste un “vero io” da rivelare, ma solo un presente informe e pesante, simile alla terra smossa dal macchinario. Il suo corpo emerge dopo, come fosse ancora parte di quella massa, confuso, grezzo, instabile.

L’ultima sequenza del film è, al contrario, un congedo silenzioso, ma definitivo. Dopo aver lasciato l’isola insieme a Rayette, Bobby si ferma in una stazione di servizio. Entra nel bagno e si guarda allo specchio, come a cercare, per l’ultima volta, qualcosa dentro di sé che ancora non riesce a vedere. Per tutto il film abbiamo osservato un uomo incompleto, una figura in transito: non un’identità piena, ma una tensione verso qualcosa che non arriva mai a compiersi. Neanche il dialogo con il padre – così doloroso, così necessario – ha saputo restituirgli un senso di pace o di appartenenza.

E allora, approfittando di un attimo di distrazione di Rayette, Bobby fa ciò che gli riesce meglio: sparisce. Parla con un camionista – le parole ci sono negate, come spesso accade nel film – e sale sul mezzo diretto verso nord, “dove farà molto freddo” (l’Alaska?). Senza documenti, senza un nome, senza più Rayette, alla quale ha lasciato il portafoglio. Ma questa volta la fuga non ha il sapore della vigliaccheria o della codardia: è qualcos’altro.

È il rifiuto consapevole di un’identità che non gli appartiene più. È un uomo che, incapace di essere ciò che il mondo ha deciso per lui, sceglie di diventare altro. Forse nessuno, forse chiunque. Una dissolvenza esistenziale che segna il passo finale di un percorso che non porta a una rivelazione, ma a una sottrazione. E in quella sottrazione, paradossalmente, c’è forse l’unico gesto di libertà possibile.

Scrivi un commento