Questa recensione contiene spoiler del libro Frankenstein.

Dopo la sua versione ‘revisionista’ di Pinocchio ambientata nell’Italia fascista, il regista Guillermo del Toro prosegue la sua collaborazione con Netflix e sbarca a Venezia con un altro adattamento: quello di Frankenstein di Mary Shelley.

La storia è nota ormai a tutti, sia che sia stata sperimentata attraverso il romanzo originale, i primissimi film di James Whale che ‘fissarono’ per sempre l’iconografia del mostro, il remake di Kenneth Branagh con Robert De Niro, o la parodia esilarante di Mel Brooks. Il dottor Victor Frankenstein (Oscar Isaacs) si convince, dopo la perdita dell’amata madre, di potere avere il sopravvento sulla morte. Riesce infine a costruire, recuperando parti di diversi cadaveri, un uomo e a dargli la vita, salvo poi abbandonare la sua Creatura (Jacob Elordi) alle crudeltà del mondo. La Creatura riesce a rintracciare il suo creatore e minaccia le persone che ama, a partire dalla sua fidanzata Elizabeth (Mia Goth).

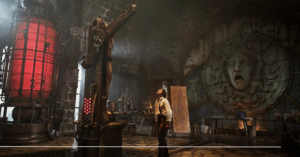

Il “matrimonio” tra il regista conosciuto per le sue atmosfere cupe e il gusto per l’orrore e il libro, capostipite della letteratura gotica, sembra assolutamente perfetto. E in effetti, da un punto di vista puramente visivo, gli ambienti e i costumi realizzati per il film di Del Toro sono perfettamente in linea con l’estetica personale del regista stesso e con quella della storia. Ciò in cui il film tristemente si perde sono alcune scelte narrative.

Che del Toro non avrebbe seguito pedissequamente il romanzo di Shelley c’era d’aspettarselo, visto il lavoro svolto sul Pinocchio di Collodi. E in realtà, la fedeltà in un adattamento cinematografico non è dovuta: nessuno degli adattamenti usciti finora è totalmente fedele al romanzo, neppure quello di Branagh che pure rivendica nel titolo, Mary Shelley’s Frankenstein, una presunta aderenza alla visione dell’autrice. Tuttavia, alcuni cambiamenti risultano deleteri alla costruzione della storia.

Nella prima parte del film, precedente alla creazione della Creatura, Frankenstein viene affiancato da un benefattore (Christoph Waltz) non presente nel romanzo, zio di Elizabeth. Il ruolo di questo personaggio, totale invenzione di del Toro, è confinato a questa sezione e non ha ripercussioni sul resto del film, risultando un ‘oggetto’ eccessivo per un’arte come il cinema fondata sull’economia e la necessità di ogni sua parte.

Triste la decisione di modificare gli eventi legati alla creazione della sposa della Creatura, se non altro perché rende molto più frettolosa sia la decisione di Victor sia la successiva, inevitabile escalation di violenza. Ma più importante è il cambiamento apportato alla conclusione della vicenda della Creatura in casa del vecchio cieco, momento topico che nel libro rappresenta la fine della sua fiducia verso il genere umano e lo spinge a cercare il suo creatore per chiedergli una compagna.

Ma è proprio nella Creatura e nell’evidente amore che del Toro, paladino dei reietti e di tutti i ‘mostri’, nutre verso di lei, che il film trova la sua misura e la sua forza.

Con Frankenstein del Toro sembra proseguire il discorso cominciato in Pinocchio su una paternità complicata, piena di sentimenti contrastanti, rigettata, alla quale si accompagna un essere figli non voluti, non conformi alla volontà dei genitori e abbandonati a sé stessi per questo motivo. Un tema già presente anche nel romanzo che qui diventa il centro emotivo e pulsante dell’intera vicenda, a partire dalla prima apparizione della Creatura e la prima parola che pronuncia e ripete, ossessivamente: ‘Victor’, come un bambino che impari per prima cosa la parola ‘Papà’. Creatore e Creatura si fanno a pezzi, fisicamente e psicologicamente, per tutta la durata della storia. Il gusto di del Toro per il body horror è risaputo e qui è perfettamente in linea con le origini della Creatura: nata da pezzi diversi di persone diverse, figlia di una violenza cominciata ancora prima della sua nascita.

Come in Pinocchio, poi, tornano i riferimenti religiosi (presenti d’altronde anche nel romanzo di Shelley) e le connessioni affatto sottili tra il reietto della situazione e Gesù, martire e vittima di un sistema ingiusto.

Non c’era regista migliore di del Toro per sviscerare quanto di più umano c’è nel romanzo di Shelley: il rigetto della società di ciò che è Altro dal momento in cui nasce. Un sentimento che Shelley, donna letterata in una società dominata da uomini, doveva comprendere; un sentimento che anche James Whale, regista dei primi Frankenstein, doveva comprendere in quanto uomo gay ostracizzato da Hollywood per la sua sessualità.

Non è allora un caso che la prima persona a comprendere istintivamente la Creatura sia proprio Elizabeth, unico personaggio femminile della vicenda. Ed è sempre nell’ambito del legame con Elizabeth, per quanto poco scandagliato, che del Toro dimostra di aver fatto i compiti e di conoscere i suoi predecessori. Il regista riprende un’immagine iconica dei film di Whale (il Mostro con in braccio Elizabeth in abito da sposa) e la ribalta di significato, trasformandola da momento di orrore a scena drammatica in cui la Creatura è eroe, non antagonista: una dichiarazione d’intenti forte e chiara.

E allora ecco che in maniera coerente anche il finale, che qui non riveleremo, prende una piega diversa rispetto al romanzo, lasciandoci con amarezza ma anche con una speranza in più per la Creatura… e, probabilmente, con gli occhi lucidi.

Nella sua decostruzione del romanzo, Frankenstein risulta un film meno riuscito e meno compatto di Pinocchio: alcuni cambiamenti apportati alla vicenda la penalizzano, i temi vengono a volte enunciati anche con eccessiva chiarezza e la composizione delle inquadrature non è sempre all’altezza dei singoli elementi inquadrati. Ma grazie alla sceneggiatura e alle interpretazioni di Isaacs e in particolare Elordi, che sorprende nei panni della Creatura, riesce comunque ad offrire abbastanza momenti di sincera e onesta connessione emotiva da commuovere nonostante tutto. Certo, non può non spiacere un po’ per quel ‘di più’ che il film sarebbe potuto essere.

Scrivi un commento