Il nuovo film di Wes Anderson è la classica riproposizione del suo cinema, ma è sicuramente meglio dei suoi ultimi lavori

Wes Anderson torna a Cannes per la terza volta consecutiva portandosi dietro il suo solito pulmino di star di Hollywood da scaricare sul tappeto rosso della Croisette. Letteralmente. Così come con The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun nel 2021 e Asteroid City se ne torna a casa senza premi.

La Trama Fenicia è un film in pieno stile del regista texano, meno bulimico e discontinuo di The French Dispatch e grazie al cielo meno noioso di Asteroid City, ma siamo lontanissimi dalle sue opere migliori. Non c’è quel virtuosismo ancora non radicale di Rushmore, la follia luminosa di Fantastic Mr. Fox, quel grandissimo romanticismo di Moonrise Kingdom. Però almeno si ride. E ormai bisogna accettarlo: al suo dodicesimo lungometraggio, tredicesimo considerando il progetto Henry Sugar per Netflix che ha fruttato a Wes l’Oscar al Miglior Cortometraggio, è evidente che ad Anderson non interessa minimamente cambiare.

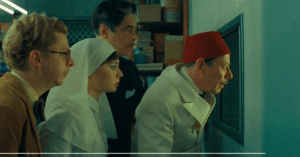

Zsa-Zsa Korda (Benicio del Toro) è un riccone mitteleuropeo che oscilla sul confine tra legalità e illegalità. Dopo essere sopravvissuto a tre mogli e a numerosi attentati con altrettante esperienze premorte decide di nominare sua unica erede, nonostante nove figli maschi, la sua unica figlia, Liesl (Mia Threapleton), intenzionata però a diventare suora. I due, accompagnati dall’entomologo Bjørn (Michael Cera), intraprenderanno un’avventura per convincere i nebulosi soci del padre ad investire nel suo ambizioso progetto immobiliare.

È fondamentalmente un errore da parte dello spettatore aspettarsi suoi nuovi film di Anderson delle rotture radicali con il suo stile. Anche qui abbiamo colori pastello, macchina fissa, trame intricate e suddivise in capitoli per raccontare storie di famiglie ricche e disfunzionali, recitazione apparentemente fredda e distaccata da parte di un cast che sembra un album di figurine di star di Hollywood, e soprattutto la solita, caramellosa simmetria. La fotografia di Bruno Delbonnel, subentrato al sempre presente Robert Yeoman, non va sicuramente su terreni inesplorati, che per Anderson potrebbero essere pure delle semplici camere a mano. Il livello di maniacalità simmetrica è probabilmente secondo solo a quello di Grand Budapest Hotel (Gran Premio della Giuria a Berlino e ad oggi unico premio conquistato da Anderson in un grande festival).

Il film prova a parlarci della banalità della violenza, del tradimento, della sopraffazione, dell’ipocrisia morale, etica e religiosa, dell’odio intrafamiliare ma è tutto appena abbozzato.

Finalmente troviamo qualche guizzo in più nei momenti umoristici come nella partita di basket. Il trio di protagonisti è ben assortito e funziona ma lo stesso non si può dire del cattivo del film, lo zio Nubar, interpretato da un Benedict Cumberbatch ridicolo e visibilmente a disagio. Alcuni cameo sono azzeccati (Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric), altri molto meno e sembrano semplicemente il gettone di presenza degli immancabili (Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Bill Murray).

Questa fase della carriera di Wes Anderson appare sempre più accartocciata su sé stessa, sulla volontà di mostrare sempre e comunque le stesse cose nello stesso modo e adesso che la cosiddetta Wes Anderson fatigue ha affetto anche i suoi ammiratori più accaniti, viene da chiedersi: ma perché qualcuno dovrebbe voler continuare a vedere questi film?

Scrivi un commento