“Mi appassiono a tutto. E sento le emozioni in modo profondo, ed è sempre così che mi è stato insegnato fin dall’inizio: più riesci a sentire qualcosa nel profondo, migliore sarà la recitazione… e poi conta anche il personaggio che stai interpretando. Se stai interpretando qualcuno che è arrabbiato o che urla, è quello che devi fare. È questo il lavoro.”

Così Ray Liotta parlava del suo mestiere. Non come di una tecnica o di una costruzione teorica, quanto più di un abbandono totale alle emozioni più pure, senza alcun tipo di filtro. Sono parole che raccontano alla perfezione il suo approccio all’arte dell’attore: istintivo, fisico, autentico fino all’osso, senza timore di mettersi ogni volta emotivamente a nudo davanti alla macchina da presa.

Questa esposizione, questo mettersi a nudo, attraversava ogni ruolo da lui interpretato – che fosse un gangster, un poliziotto corrotto o perfino Frank Sinatra. E partiva sempre dagli occhi. Dentro quegli occhi azzurri c’era qualcosa che non si poteva fingere: una fragilità irrimediabile, un turbamento, quasi fuori posto nei caratteri duri e impenetrabili che spesso si trovava a incarnare. Eppure era proprio lì, in quello sguardo, che si nascondeva l’anima dei suoi personaggi. Con una grande intelligenza emotiva, Liotta sapeva leggerla, capirla, e farla affiorare. Era da lì, più che dalla sceneggiatura e dai dialoghi, che riusciva a dargli voce.

Qualcosa di travolgente

Questa sua capacità emerge fin dai primissimi ruoli sullo schermo. Nel 1986 dà vita a una mostruosa interpretazione in Qualcosa di travolgente di Jonathan Demme, nei panni di Ray Sinclair: l’ex marito psicopatico di Audrey (Melanie Griffith), appena uscito di prigione, che irrompe con violenza nella vita della coppia improvvisata formata da lei e Charles Driggs (Jeff Daniels). In un film che cambia continuamente tono e faccia, la sua entrata in scena a metà racconto segna un punto di non ritorno, un progressivo assopirsi dei toni comici fino ad arrivare a un finale che deflagra con una violenza e brutalità sconcertante per quanto improvvisa. Fisica, ravvicinata estremamente cruda, quasi insopportabile.

Dalla sua entrata in scena, Liotta si prende subito il film. Non solo perché interpreta quel tipo di antagonista che finisce sempre per risaltare più di altri personaggi, ma per la sua incredibile presenza scenica. La voce graffiata, i movimenti rapidi, nervosi, come di un animale in gabbia. E poi, ancora una volta, lo sguardo, profondissimo, in cui emozioni come rabbia, tristezza, inquietudine si mescolano continuamente senza mai dominarsi del tutto. Nel finale, quando si pianta sul coltello che Charlie tiene tra le mani, la scena interminabile della colluttazione raggiunge il suo climax. Ray si blocca, con lo sguardo fisso in camera. Non muore con un ghigno da villain e non c’è più odio nei suoi occhi, ma solo sgomento e paura. Fino a pochi secondi prima era puro istinto e violenza, pronto a uccidere senza pietà, ora è indifeso e spaventato. Sembra quasi chiedere perché. E in questo primo piano si condensa tutta la potenza dell’attore e, insieme, la sua sensibilità.

Quei bravi ragazzi

La sua interpretazione di Ray Sinclair lo porterà, quattro anni più tardi, a ottenere la parte della sua vita, quella di Henry Hill, in Quei bravi ragazzi (1990) di Martin Scorsese.

Liotta costruisce un Henry Hill che è, prima di tutto, un bambino. Un bambino sedotto dallo spettacolo del potere, dal senso di appartenenza, dalla mitologia di quartiere che circonda i gangster. Fin da piccolo guarda con occhi rapiti quell’universo parallelo dove tutto sembra possibile: il rispetto, l’immunità, il lusso. Ma a differenza dei suoi compari, non è mosso né dal gusto per la violenza né dal cinismo. Per Henry, la vita nella mafia è come un gioco. Gli piacciono i soldi facili, le donne, il rispetto, e non ha problemi a guadagnarseli rubando, truffando, trafficando droga. Ma quando si tratta di sporcarsi davvero le mani, è lì che emotivamente si tira indietro. Accetta la violenza che lo circonda, ma non l’abbraccia mai del tutto. Non lo vediamo uccidere, né torturare. Anzi, lo vediamo anche proteggere Morrie dalle intenzioni omicide di Jimmy (Robert De Niro). In un mondo dove la brutalità e la freddezza – incarnate rispettivamente da Tommy (Joe Pesci) e dallo stesso Jimmy – sono la normalità, Henry resta un corpo estraneo. Nella scena dell’omicidio di Billy Batts (Frank Vincent), e del successivo sotterramento del cadavere, appare moralmente distaccato. Quella coscienza che abbiamo intravisto già all’inizio del film, quando da ragazzo soccorre un uomo ferito da un colpo di pistola, torna prepotentemente a disturbarlo. E per quanto tenti di nasconderla, sono di nuovo gli occhi dell’attore a tradire il personaggio, come avevano già fatto con Sinclair. Occhi che non sanno mentire – per quanto Henry possa provarci -, che non sono in grado di celare le emozioni.

La sensibilità e la tragicità che Liotta infonde al personaggio trovano il loro apice nel terzo atto del film, quando assistiamo alla lenta discesa di Henry nel caos più totale. Cambia il suo modo di muoversi, di parlare, perfino la sua fisionomia. Il volto è teso, gonfio, spento. Quelle espressioni nervose e febbrili finiscono per rispecchiare sempre di più ciò che si agita dietro quello sguardo: la fine di un sogno, la consapevolezza che quel gioco sta inesorabilmente finendo.

Alla fine, Henry diventa un collaboratore della giustizia non per un senso di colpa riguardo le proprie azioni, ma perché è l’unica strada per restare vivo. L’omertà, per lui, non è mai stata infatti un codice d’onore: solo una copertura, una condizione necessaria per continuare a godere dei privilegi della sua posizione senza essere ammazzato. Il suo vero rimpianto non è per ciò che ha fatto ma per quello che ha perso. Non può più essere un gangster. E questo, per Henry Hill, è peggio di qualsiasi condanna.

Cop Land

A sette anni da Quei bravi ragazzi, che lo ha reso un volto noto in tutto il mondo, Ray Liotta sperimenta strade diverse per poi rituffarsi nel mondo oscuro della criminalità newyorkese, questa volta però da una nuova angolazione.

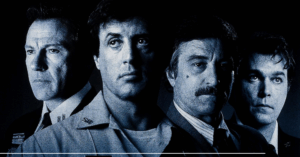

Diretto da James Mangold, Cop Land (1997) è un gangster movie atipico, dove i criminali non sono mafiosi ma poliziotti, ambientato nella cittadina di Garrison, New Jersey, abitata da agenti corrotti che hanno trovato rifugio fuori dalla giurisdizione di New York. Mangold guarda a Scorsese, prova a replicarne l’impianto narrativo – il microcosmo chiuso, la corruzione sistemica, il senso di claustrofobia morale – senza mai riuscirci appieno. Si limita piuttosto a descrivere una determinata categoria di personaggi, senza però scavare nelle loro contraddizioni e ambiguità.

L’unica vera eccezione è il personaggio interpretato da Ray Liotta, Gary Figgis, il più tragico e riuscito del film. Figgis è un poliziotto instabile, diviso tra la lealtà e il disprezzo verso i suoi colleghi e verso il suo “capo”, interpretato da Harvey Keitel. A differenza degli altri, ha ancora una coscienza – una coscienza che negli anni se lo è lentamente mangiato vivo.

Liotta lo interpreta con una tensione nervosa costante, con quello sguardo acceso che ricorda Henry Hill nel terzo atto di Quei bravi ragazzi, ma più scuro, più disperato.

È diviso tra il desiderio di salvare ciò che resta della sua vita e l’impulso, quasi suicida, di dire finalmente la verità. È un personaggio tragico nel senso più classico del termine, e Liotta lo porta in scena con una grande sincerità, con dolore e rabbia repressa, mostrando ancora una volta l’uomo dietro la maschera. Qui, i suoi occhi sono specchi di un’anima in rovina. Rivelano costantemente una vergogna quasi infantile, come se non riuscissero a sostenere lo sguardo di chi hanno davanti.

Narc

Tra la fine degli anni ‘90 e nei primi anni del 2000, l’attore lavorerà con registi del calibro di Paul Schrader e Ridley Scott, partecipando anche al grande successo di Blow (2001), di Ted Demme. Nel 2002 torna a vestire i panni del poliziotto tormentato in Narc, di Joe Carnahan.

In Narc, Liotta è Henry Oak, un detective veterano, massiccio e irruento, apparentemente impenetrabile. Si muove in scena con un’energia animalesca, sempre sul punto di esplodere. Ma la forza della sua interpretazione sta proprio in quello che nasconde: dietro quella barriera fisica, c’è una ferita che non si è mai rimarginata. E ancora una volta, sono gli occhi a rivelarla. Lo sguardo di Oak tradisce subito un uomo che porta dentro di sé un peso immenso, un segreto, un rimorso, una colpa che lo consuma lentamente. Joe Carnahan gioca sapientemente con le proporzioni. Ray Liotta, alto 1.83, viene inquadrato come un colosso, un corpo che domina lo spazio, che schiaccia tutto ciò che lo circonda. Ma poi la macchina da presa si avvicina. E quello che vediamo non è più solo rabbia, ma dolore e disperazione. Un grido d’aiuto. Sotto quella corazza, Oak è un uomo profondamente solo, spezzato dal senso di colpa. E tutte le scelte compiute dal personaggio sembrano guidate da qualcosa di più profondo e oscuro, che va oltre la semplice voglia di giustizia. Come se l’uomo dietro quegli occhi stesse in realtà controllando ogni sua mossa. Come se volesse essere fermato, permettendo alla verità di venire finalmente a galla.

Ingiustamente dimenticata, quella in Narc è, forse, la più intensa prova della carriera di Ray Liotta. Una summa di tutto il suo lavoro fino a quel momento, dove ogni sfumatura di dolore, rabbia e fragilità si condensa in una continua esplosione di violenza fisica ed emotiva.

His way

Prima della sua prematura scomparsa, il 26 maggio del 2022, all’età di 67 anni, Ray Liotta stava vivendo una seconda giovinezza artistica, riscattando un precedente periodo di relativa oscurità. Negli ultimi anni aveva recitato in film come Marriage Story (2019), di Noah Baumbach e No Sudden Move (2021), di Steven Soderbergh, oltre a interpretare un doppio ruolo nel prequel de I Soprano, I molti santi del New Jersey (2021), di Alan Taylor.

Liotta ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema, affermandosi come uno dei più grandi attori della sua generazione e uno dei talenti più autentici di sempre. Un talento che, tuttavia, a causa di scelte non sempre fortunate e di un percorso spesso altalenante, non è mai riuscito a farsi riconoscere dal grande pubblico nella sua piena portata.

Nei suoi occhi si celava la forza delle sue interpretazioni. In quell’incertezza, in quella fragilità dolorosa, si sprigionava la vera umanità dei suoi personaggi. Spesso contro la volontà dei personaggi stessi.

Scrivi un commento